Dopo il Concilio di Calcedonia (451 d.C.), la Chiesa cristiana si divise su come intendere la natura di Cristo (cioè il rapporto tra la sua divinità e la sua umanità).

Il concilio affermò la dottrina “di due nature in una sola persona” — cioè:

Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, con due nature (divina e umana) distinte ma unite nella stessa persona.

Le Chiese che non accettarono Calcedonia (come la Chiesa Copta Ortodossa d’Egitto) furono etichettate come “monofisite” (“una sola natura”), ma questo termine è un po’

La teologia copta non si considera monofisita nel senso estremo (cioè che la natura umana di Cristo sarebbe “assorbita” da quella divina).

I copti preferiscono definirsi miafisiti (dal greco mia physis tou Theou Logou sesarkōmenē = “una sola natura del Verbo di Dio incarnato”), secondo l’insegnamento di San Cirillo d’Alessandria.

In sintesi:

Gesù Cristo ha una sola natura unita, frutto dell’unione perfetta e inseparabile tra la sua divinità e la sua umanità.

Non si tratta di confusione o mescolanza, ma di unità senza separazione.

Quindi: divino e umano coesistono pienamente, ma non come due “nature separate”.

Differenze rispetto al pensiero “calcedoniano”

Calcedoniani (Cattolici, Ortodossi Bizantini): due nature distinte ma unite in una persona.

Copti (miafisiti): una sola natura “composita” in cui divinità e umanità sono inseparabili.

La differenza è più di linguaggio e terminologia che di fede reale — tanto che negli ultimi decenni ci sono stati accordi teologici tra la Chiesa Copta e la Chiesa Cattolica che riconoscono che, sostanzialmente, la fede in Cristo è la stessa

Nelle chiese copte c’è una visione teologica particolare di Gesù, che mette molto l’accento sull’unità della sua persona divina-umana.

Non si tratta però di “monofisismo estremo”, ma di una sfumatura teologica ereditata dalla tradizione alessandrina, che vede in Cristo un’unità profonda e indivisibile.

LITURGIA E ICONOGRAFIA COPTA

1. Nella liturgia copta

La spiritualità copta è profondamente cristocentrica: tutto ruota intorno all’unione tra Dio e l’uomo in Cristo.

Unione divina-umana nei testi liturgici

Nelle preghiere eucaristiche, i testi sottolineano continuamente che:

“Il Verbo di Dio si è fatto uomo senza cambiamento, e la sua divinità non si è separata dalla sua umanità neppure per un istante.”

Questa frase è un condensato della teologia miafisita:

“senza cambiamento” → l’umanità non distrugge la divinità;

“non separata neppure per un istante” → non ci sono due nature “divise”, ma un’unica realtà unita.

Durante la Divina Liturgia di San Basilio (la più usata nella Chiesa Copta), il sacerdote proclama:

“Tu hai unito le cose che erano separate, e hai fatto di esse una cosa sola: l’uomo e Dio.”

Questa formula liturgica è teologicamente potentissima e riassume il cuore della visione copta: Cristo è il punto d’incontro tra cielo e terra.

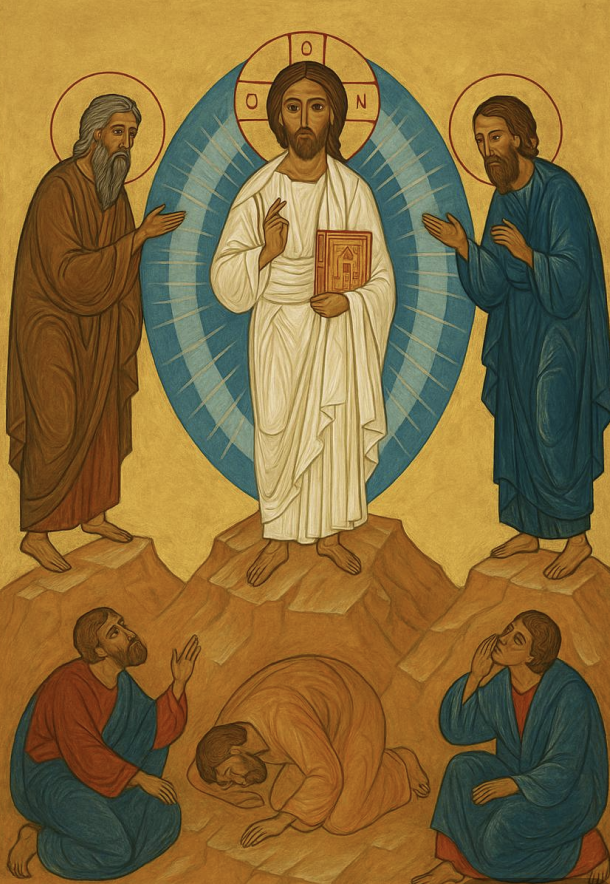

2. Nell’iconografia copta

Le icone copte hanno uno stile molto riconoscibile e “teologico”: servono a rivelare il mistero, non a rappresentare in modo realistico.

Il volto di Cristo

Spesso simmetrico, per indicare la piena unità di divinità e umanità.

Gli occhi sono grandi, segno dello Spirito e della sapienza divina.

La posizione frontale comunica presenza eterna, fuori dal tempo.

Non è raro trovare, in alcune icone più antiche, una leggera differenza tra le due metà del volto (una più “umana”, l’altra più “divina”) — ma sempre fuse in un’unità, non separate.

Questa simbologia deriva proprio dal concetto miafisita: una sola natura incarnata del Verbo.

3. Implicazioni spirituali

Per i copti, l’incarnazione non è solo un fatto passato, ma una realtà continua:

Dio e l’uomo sono ormai inseparabili in Cristo, e quindi la salvezza è partecipazione reale alla natura divina (tema che riecheggia anche nella spiritualità orientale in generale).

Questo spiega anche perché la devozione ai martiri e ai santi è così forte: sono visti come icone viventi di questa unione trasformante tra umano e divino.