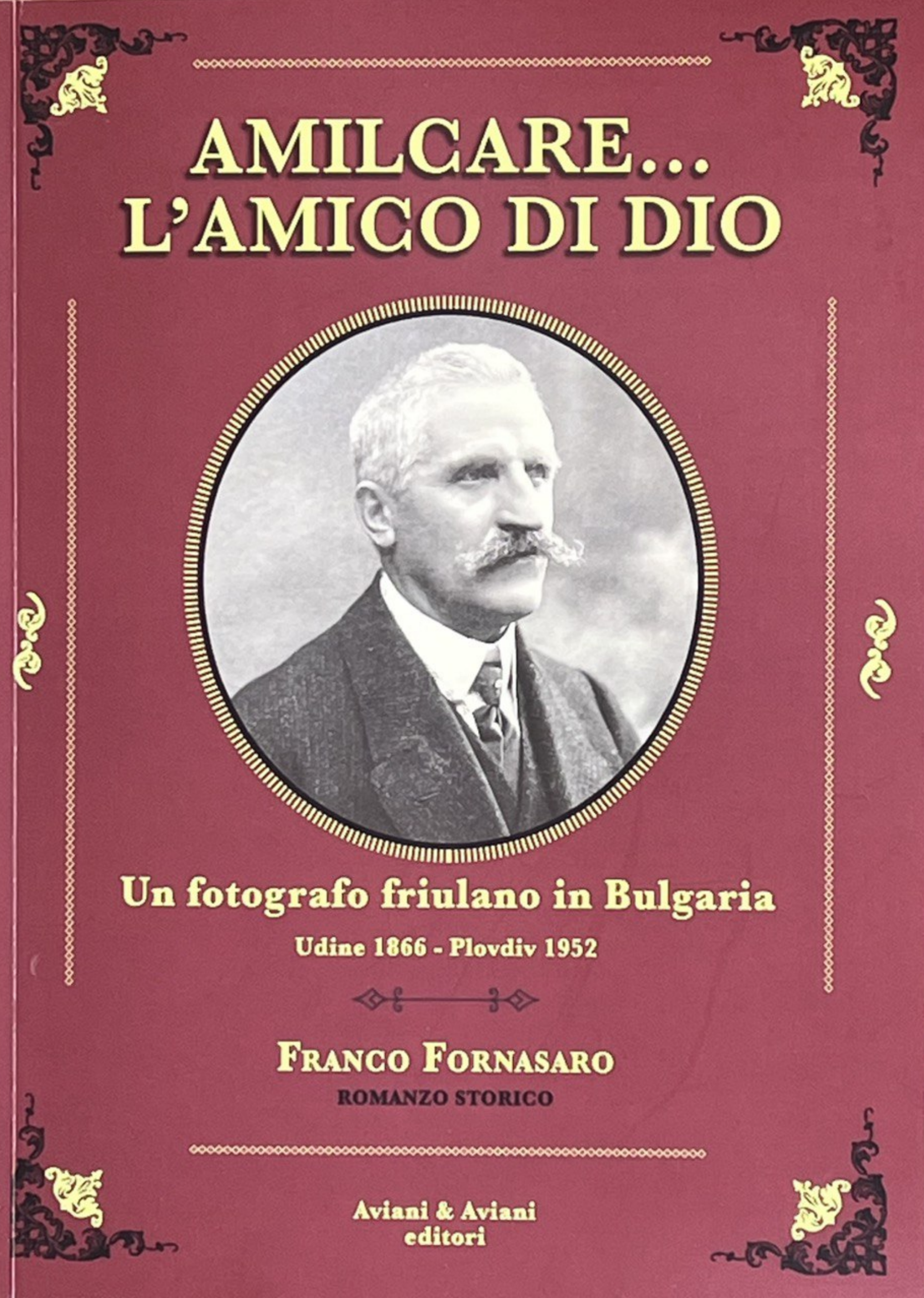

Amilcare Pontonutti, incarna la metafora dell’emigrante friulano alla fine del XIX secolo, ma dopo essere approdato in Bulgaria, sospesa nelle vicende dalla prima metà del Secolo Breve, interpreta le migliori qualità etico-professionali e religiose ricevute nella famiglia di origine e costruisce con la moglie Evdojija un rapporto multi-religioso estremamente ricco di suggestioni e di appartenenze cristiane anche nei momenti più disperati delle nuove realtà nazionaliste ed ideologiche, ancorate guarda caso al nome Amilcare ricevuto dallo zio prete, don Agostino Baldassi, che significa…amico di Dio.

Prefazione di EMILIO FATOVIC

L’autore: per una sua compiuta descrizione ci si rifà alla qualificata intervista fattagli dalla scrittrice e giornalista Rosanna Turcinovich Giuricin sulla “La Voce del Popolo” di Fiume/Rijeka, pubblicata il 30 luglio 2024. Viene evidenziato come Fornasaro (pure farmacista e giornalista pubblicista), scrittore con un spiccato rapporto con le radici, sottolinei come esso nasca da “quattro bisnonne con etnicità diverse e talune con religioni differenti. Ognuna con un suo lascito e un proprio patrimonio etico e spirituale. Un filtro di ciascuna, letto attraverso le vicende dei genitori: per questo mi sento italiano per cultura, istriano per sentimento, slavo per alcune matrici dialettali, sincretico negli afflati religiosi.”

E alla domanda della giornalista quale sia per lui il concetto di esodo precisa: “un momento di disgrazie personali e corali, caratterizzate dalle pene e paure dei più deboli e dimenticati della scala sociale. Fuga dalla guerra, dalla fame, dalla miseria anche dalla vessazione politica…che vale anche talvolta per gli emigranti, e che oggi ci si può riferire ai profughi africani, asiatici, del vicino Medioriente e dell’Ucraina”. Sostiene quindi l’autore “comunque sia, ritengo l’esodo come il dolore interiore più drammatico dell’uomo, indipendente dalle ragioni per le quali viene provocato”.

Nella presentazione sopra riportata Fornasaro, nel delineare le caratteristiche che lo pervadono, testimonia in modo chiaro, conciso, la sua anima, la sua eticità, le sue sensibilità, il suo rigore disciplinare. Caratteristiche valoriali che vengono accuratamente richiamate nelle prefazioni, anche in altri suoi libri di cui si citano soltanto alcuni titoli: “Frammenti di una lezione”, ”Sulle orme del cavaliere” e “Novecento adriatico” (due volumi), in ognuno dei quali si evidenzia l’analista storico, plurireligioso. E aspetti che si ritrovano puntualmente nel nuovo romanzo storico “Amilcare, l’amico di Dio”.

Sempre nella medesima intervista lo scrittore preannuncia il romanzo in questione e come lo stesso si rapporti anche con il filone dell’autobiografia. Annuncia, infatti, come si “stia accingendo a pubblicare le gesta di un friulano, frutto sì di fantasia letteraria ma anche ancorato al mondo dell’emigrazione di una terra, il Friuli, dove ormai vivo da friulese, accettato e ascoltato. Il protagonista sceglie nella fiction un’emigrazione alla fine dell’800 in Bulgaria, terra balcanica, multi-religiosa, passata per tanti ismi”. Ed ecco allora il senso della dedica: “al mondo dell’emigrazione friulana presente in ogni angolo della terra”.

Un romanzo storico pertanto: la pubblicazione ha tutte le sue caratteristiche, in quanto mescola la successione di fatti realmente accaduti, con la finzione di quanto succede ai personaggi inventati. Così, non solo recupera in modo analitico i motivi, le vicende storiche e drammatiche del Secolo breve, dei Balcani, dell’Adriatico e dell’Italia, ma anche in maniera paradigmatica le storie quotidiane e la fede religiosa presenti inAmilcare Pontonutti, il protagonista e fotografo friulano, emigrato in Bulgaria, dove il nome richiama il termine antico fenicio amico di Dio.

L’autore, poi, non solo approfondisce gli accadimenti di un’epoca passata, ma nel fluire del racconto, ci porta a considerare le questioni ancora attuali, come la solidarietà per gli ultimi, l’ecumenismo delle religioni, il tema dei rifugiati e il bisogno di valori etici, che si basano sull’ascolto degli altri e su comportamenti di esempio e di valore.

Nel preambolo viene richiamato, oltre al rapporto straordinario con Pietro Tolazzi (detto Pierino, personaggio cividalese che gli è molto caro e scomparso da poco), la caratteristica importante dell’amico di “essere friulano di una cultura originale, unica, corale e irripetibile da trasmettere all’interno di percorsi scenico artistici e descrittivi “. Partendo dai doni ricevuti: un quadro con la Madonna e il Bambino e un lascito fotografico inerente degli emigrati a Vienna e in Bulgaria, e la raccomandazione espressagli “potrai fantasticare e conoscendoti…ne uscirà una storia”. Anche così, si conferma l’ispirazione del libro. E nel romanzo le abilità professionali, le competenze, la creatività artistica e artigianale di Amilcare risentono, risuonano e si rapportano alle caratteristiche dell’eclettico amico evocato, esperto d’arte medievale, sostanziando l’omaggio alla sua memoria.

Nella divagazione prima si trova una disamina sintetica, ma efficace dell’emigrazione dei friulani all’estero, con richiami di esempi famosi nella metà dell’Ottocento in cui si inserisce la vicenda di Amilcare.

Nella divagazione seconda, relativa alla giovinezza trascorsa a Udine del protagonista,nato in via Grazzano (borgo importante della città di Udine, particolare ai confini fra campagna e città) ci si imbatte nella figura carismatica dello zio prete don Agostino Baldassi, che diventerà parroco della chiesa di San Giorgio di via Grazzano; ha istruito il giovane Amilcare e che, attraverso le lezioni religiose su Aquileia e la sua Chiesa, ha formato e inciso profondamente sull’essere il nipote veramente amico di Dio, pur non avendo continuato in seminario la vocazione di sacerdote. Di rilievo in queste pagine la preziosa descrizione del succedersi della storia dell’antico porto romano-cristiano.

L’avventura del servizio militare di Amilcare dà uno spaccato della guerra coloniale e dell’opportunità che lo stesso giovane friulano ha di cimentarsi con il mondo e i nuovi macchinari della fotografia. Racconto scorrevole e ricco di spunti rigorosamente storici con richiami all’avventura italiana in terra d’Eritrea.

Il periodo trascorso successivamente a Vienna è ricco e proficuo, sia per il lavoro, sia per l’approfondimento delle conoscenze nel campo della fotografia, sia per gli affinamenti scientifico-matematici, sia per il potenziamento della conoscenza della lingua tedesca e l’impatto con le lingue slave in una capitale cosmopolita, multiculturale e plurilingue. Di rilievo la pagina relativa agli atti finali di una dinastia: gli Asburgo. Protagonisti dell’Europa nell’arco di sette secoli da Rodolfo I a Carlo I; una policromia di fatti, di avvenimenti, di lutti e di epopee, di eroismi e di umana quotidianità sempre nel senso della storia dello Stato. Forse anche per tutto ciò la lezione asburgica è ancora attuale, non tanto perché non venga dimenticata, certamente non per condannarla, o assolverla, o sublimarla, ma solo per comprenderla e farla capire. A tal proposito è utile richiamare sugli Asburgo un intervento di Fornasaro nel saggio “Tra mito e storia” in “La pace impossibile di Carlo I” di Romana De Carli Szabados. A Vienna Amilcare, a sua volta, incontra il mondo israelita, ne coglie le sfumature e, specialmente nella scuola fotografica ebrea viennese, trova non solo un ulteriore mondo di formazione, ma anche di crescita della comprensione della sfera femminile. Scuola viennese, poi, che vedrà presente per breve tempo negli anni più avanti un altro grande fotografo ebreo, Endre Erno Friedmann. che poi assumerà lo pseudonimo di Robert Capa. Infine, da Vienna il friulano viene mandato a rappresentare la propria ditta edile in Bulgaria, dove vi rimarrà fino alla fine dei suoi giorni nel 1952.

L’incontro con Eudochia, il cui nome si riferisce a persona di buona (benevola) volontà, la futura moglie, e con i futuri suoceri, nella importante città di Plovdiv, propone una serie di pagine edificanti perché non solo “grazie al cielo e al Signore Iddio, ha intercettato, conosciuto e amato veramente un’unica donna, fin dal primo momento che l’ha vista…”. ma pure segna l’impatto con la liturgia ortodossa. E pur rimanendo saldamente ancorato agli insegnamenti cattolici dello zio Agostino, partecipa, con i nuovi famigliari e con il pope di riferimento, a un cammino comune e multi-religioso.

Nella divagazione sesta, relativa ai preparativi e alle scene di un’unione ortodossa, oltre alla particolarità delle fasi del fidanzamento, del matrimonio e delle relative usanze, il protagonista, dopo essersi consultato con un sacerdote cattolico di rito orientale, stipula una convenzione Inter-ecclesiale dove accetta che gli eventuali figli crescano nell’ortodossia, anche se, a sorpresa, la figlia Teresa, il personaggio più religioso e mistico della famiglia, si farà in seguito suora cattolica.

Nella settima divagazione, gli anni della semina, arriva l’impatto degli accadimenti essenziali più disparati del macrocosmo della Storia con quelli del microcosmo della vita di Amilcare e della sua famiglia. L’autore descrive con rigore i processi dell’inizio delle guerre balcaniche e le ragioni del divenire fino alla Prima Guerra Mondiale e alla successiva rivoluzione d’ottobre. E le esperienze fotografiche, maturate in Eritrea e sviluppate nella scuola viennese, con un’occasione più unica che rara, lo portano a ad aprire degli atelier, diventando un professionista qualificato anche presso la corte bulgara, partecipando agli eventi bellici della prima e seconda guerra dei Balcani, 1912/1913, nella quale si afferma definitivamente come un artista del suo genere lavorativo.

Nel frattempo nascono i figli che sono una benedizione: tre maschi e due femmine. Nelle pagine relative alla guerra dei Balcani, viene illustrato compiutamente e con il proverbiale rigore il processo e il percorso delle guerre stesse. La sua presenza al fronte, inoltre, come fotografo, lo vede testimone di dolori, lutti, battaglie cruenti, morti e stragi. Situazioni che lo colpiranno profondamente e che, a causa di una ferita verificatasi alla fine della seconda guerra dei Balcani, gli impedirà giocoforza di non essere più un fotografo di guerra. Anche a Robert Capa l’essere fotografo di guerra peserà molto, quasi a non voler fotografare la sofferenza, ma nel suo caso, purtroppo, nell’evento bellico troverà la fine della sua esperienza terrena. Quindi si trova descritto l’incontro con il frate lazzarista-vincenziano padre Giuseppe Alloatti, un venerabile straordinario e figura ascetica, caratterizzato da pagine di intensa religiosità, che comunque consolidano Amilcare nella certezza della sua Fede e nel fatto che la stessa debba essere sempre inclusiva. Anche gli accadimenti della prima guerra mondiale vengono illustrati e richiamati molto bene da lui e dal suo primo figlio Georgy che ha scelto le carriere militare, sia negli elementi storici e sia negli elementi di vita vissuta. E in questo contesto si svilupperà la vicenda del primo ministro bulgaro Alexandar Stambolijskj, un personaggio che dopo cento anni riscuote interesse, è oggetto di ricerche di vario tipo, nonché di rivalutazione storica. Nello stesso anno della morte dello statista, nella descrizione della dipartita del suocero Rodomir c’è persino il richiamo alla rosa damuscena, simbolo dell’intero comparto bulgaro.

Gli anni difficili post Prima Guerra Mondiale vedono la presenza in Bulgaria delle suore eucaristine con la casa generalizia a Sofia, e un dato di rilievo nell’anno 1925: l’arrivo a Sofia del legato apostolico Giuseppe Roncalli, in seguito papa e santo. Il suo incarico in Bulgaria ebbe un esordio difficile, arrivando dopo un vile attentato e il terremoto del 18 aprile 1928 con epicentro a 3,2 chilometri da Plovdiv, che seminò devastazioni terribili e un migliaio di morti in una terra già sofferente a causa delle guerre passate. Il futuro papa Roncalli non solo visitò tutte le proprie comunità, ma anche il resto della popolazione e riuscì a essere inclusivo nei confronti dei fedeli cattolici di rito bizantino per solennizzare la loro appartenenza allo stesso nucleo. Questo suo ecumenismo e la visione onnicomprensiva di fratellanza si manifestò anche in seguito all’atto del trasferimento a Istambul.

Nelle pagine delle divagazione successive si assiste, dopo sessant’anni, al ritorno nel passato, grazie a uno straordinario viaggio effettuato da Amilcare e da Eudochia nella terra di origine friulana, alle ricerca delle proprie radici e, di seguito, a un viaggio di ritorno per mare, passando da Venezia a Brindisi, ad Alessandria, a Beirut e a Istanbul.

Nel viaggio di andata, meticolosamente preparato emerge la poesia “soi furlan”. E mentre nel macrocosmo storico si fa cenno alle leggi razziali, nel microcosmo questa volta è la moglie Eudochia a tenere i diari di viaggio (di cui uno andrà poi perduto). Un’esperienza che dura due mesi e mezzo e si concretizza nella partenza con la data dell’invasione della Polonia, quindi con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Nei resoconti della moglie, il primo impatto con l’Italia avviene nella città di Trieste, magistralmente descritta, in particolare con le visite alla chiesa serbo-ortodossa di San Spiridione, a quella greco-ortodossa di San Nicolò, per finire con la chiesa cattolica di Sant’Antonio, tutte vicine al Canal Grande di Ponterosso. Nella disamina della città Amilcare e Eudochia, contemporanei di Umberto Saba hanno comunque attenzione e sempre in ossequio al loro agire, i diseredati e i poveri. Si sostanzia così la stessa solidarietà per gli umili. La descrizione delle due chiese ortodosse è straordinaria e chiaramente l’autore si richiama, in termini di autobiografia, ai suoi percorsi realmente vissuti in Trieste e nelle cerimonie particolari come quella celebrata dalla chiesa greca per la festa dell’epifania con la processione della croce e dell’’icona fino al Molo Audace e poi il tuffo nell’acqua gelida per il recupero della croce stessa.

Il 31 agosto del 1939 si concretizza il ritorno a Udine. Le pagine che descrivono l’incontro con la propria città natale, il borgo natio, la chiesa di San Giorgio sono belle e sono realmente l’espressione delle modalità con la quale i friulani accoglievano i propri congiunti rientrati in visita dall’estero. Se poi, si aggiunge il convivio con i parenti sacerdoti e tutti gli altri, si coglie l’autenticità della Fede nello stare insieme e del condividere trasformazioni, passaggi e nuove realtà costruitesi.

Nelle varie visite a Cividale, Tricesimo, Tarcento, Cormons, Grado e Aquileia, Eudochia nei suoi diari di viaggio coglie l’essenza di ciascuna realtà, soffermandosi con più incisione verso la città ducale e ancor di più verso Aquileia, amata e profondamente conosciuta da parte di Amilcare. La sintesi sopra richiamata fa torto alla lirica descrittiva dei luoghi, della storia religiosa e quindi della sensibilità dell’animo del marito. I lettori attenti certamente potranno gustare appieno con una lettura pacata e paziente la squisitezza di tutte quelle immagini.

A Venezia inizia il viaggio di rientro. C’è l’incontro con un membro influente della comunità israelita, che esplicita il contatto e l’amicizia con gli altri due ebrei bulgari, ben conosciuti e frequentati dalla famiglia Pontonutti, in una vicinanza e stima originatasi da tanto tempo. A Beirut, intanto, Amilcare porta a conoscenza di Eudochia dell’accordo fatto a Plovdiv appunto con gli amici Shmuel Alcalay e Yaakov Almaleh per trasformare le carte di accreditamenti bancari in monete d’oro e d’argento, in nome e per loro conto, in ragione delle tremende situazioni che si stanno profilando. Di rilievo che la Bulgaria, comunque, non ha permesso la deportazione nei campi di concentramento tedeschi dei propri ebrei, anche se li ha obbligati a lavorare nelle brigate di lavoro e tutta la famiglia Pontonutti, nella situazione contingente di sopraffazioni, si è impegnata con modalità diverse, contribuendo a salvare molte vite di ebrei bulgari, o di altri ebrei, che passando attraverso il corridoio ferroviario bulgaro, questo sì autorizzato, verranno salvati (un’esigua minoranza!) durante la sosta dei vagoni della morte.

Una chiosa sul mercato di monete di Beirut; Fornasaro l’ha attinta dal padre, a suo tempo profugo, che ha vissuto simili situazioni e che avrebbe desiderato chiudere i propri giorni, egli stesso volentieri, nella capitale libanese, città da sempre Inter-religiosa e aperta a molteplici culture e oggi martoriata dalla tragedia della guerra.

Divagazione sedicesima. Avuto conoscenza che il figlio Daniel Pontonutti sia diventato il primo aiuto del segretario del Comintern, pur non condividendo la sua scelta comunista e soffrendo per la lontananza durata decenni, i due genitori hanno ritenuto la notizia una vera e propria benedizione.

Gli accadimenti della Seconda Guerra Mondiale in Bulgaria e nel resto del continente vengono poi descritti accuratamente, con una sintesi originale compiuta da parte dell’autore. La morte improvvisa di Eudochia, in un tragico incidente mentre si sacrifica per salvare un bambino, non allontana Amilcare dalla Fede, ma anzi gli fa dire come la moglie “additi a tutti noi l’esempio cristiano concreto senza fronzoli, senza cattiverie, pulito, terso come il cielo sereno; la sua è stata una Fede totale e la sua morte, a maggior ragione cruenta e senza colpa….è veramente l’anticamera della Resurrezione. “

Con la divagazione diciottesima inizia l’analisi descrittiva della sofferenza maggiore di Amilcare, il quale dopo aver messo in discussione la propria vita per salvare gli ebrei e si è prodigato per gli altri, non accetta minimamente il comunismo e quindi, solo grazie ad alcuni figli collocatisi in posizioni importanti del partito al potere, dopo una breve carcerazione, viene relegato in famiglia ed esortato a non parlare né di Fede né a dare pareri contro il nuovo corso politico. E così, grazie alla presenza attenta di molti nipoti, alla curiosità e all’affetto degli stessi nei suoi confronti, ed alla sotterranea condivisione della nuora bielorussa, moglie del figlio ideologo del partito, Daniele, riesce a raccontare ai ragazzi le diverse vicissitudini della vita e, alla fine, riesce pure a frequentare di nascosto la chiesa cattolica di Plovdiv. E ancora, nelle pagine finali, in particolare neiragionamenti con il figlio più politico, rifacendosi alle letture contingenti e coltivando sempre la sua visione di salvezza cristiana, richiamandosi al valore della libertà di pensiero, al rispetto della religione di ciascuno, fermo restando l’esigenza di comportamenti etici, inclusivi e rispettosi degli altri, uniti nella diversità, riesce a dare una definizione lapidaria: “non può esistere il socialismo senza libertà, ne il liberismo senza giustizia”. E aggiungo per averlo sentito dire personalmente da Fornasaro “non basta gridare contro le tenebre, bisogna accendere una luce”. So che si tratta di un pensiero espresso da san Nilo da Rossano, monaco basiliano, vissuto al tempo della stagione longobarda, reggitrice dei ducati nell’Italia meridionale.

Il protagonista si congeda alla fine dai figli lasciando uno scritto per ciascuno e lasciando in eredità ai nipoti, fra l’altro, il resto delle monete acquistate a Beirut, che hanno aiutato in parte il mondo ebraico di Plovdiv negli anni bui della seconda guerra, e ricevute in dono, come ringraziamento, proprio dagli amici che lui ha salvato e che sono emigrati in Palestina.

Amilcare, l’amico di Dio, dunque saldo nei propri valori, etico nei comportamenti, capace di tenere unita la famiglia, esempio per i figli e la società fino all’ultimo respiro, nel segno e nel solco di una compiuta significazione dell’emigrante friulano, sald, onest e lavorador, al quale la vita ha permesso di farsi da solo, di besȏl.

Infine, curiosamente c’è pure un’assonanza curiosa di alcuni passaggi e momenti descritti nel romanzo con corrispondenti vicende mie personali.

Correva l’anno 1985, mese di dicembre. Chiamato a dirigere un’organizzazione come responsabile provinciale, mi ritrovai ad operare proprio nella sede di Via Grazzano, vicino al ristorante “Allegria” e di fronte quasi alla chiesa di San Giorgio, luoghi vissuti e poi ritrovati magistralmente descritti nel libro.

Correva l’anno 2010, quando insieme con l’amico Cesare Costantini parlai dell’idea di chiamare lo scrittore cividalese a fare agli alunni dei miei Licei a Roma una lectio magistralis sui percorsi storici del Secolo breve nei Balcani. Essendo lui compartecipe, assieme a Fornasaro, di numerose iniziative comuni, me lo passò al telefono e si concretizzò l’iniziativa: una conferenza ricca di fascino che coinvolse entusiasticamente i ragazzi e gli stessi docenti di storia, che chiesero di ripeterla, e di avere dallo scrittore l’indicazione di testi idonei in materia, su quanto esposto in maniera così esaustiva.

Si realizzò in quel contesto quanto recentemente è accaduto anche a Trieste, nel corso della presentazione di un romanzo di Fornasaro sulla tematica degli sconfinamenti.Presente la persona a lui più cara, e correttamente critica, gli ha detto: “quando fai le analisi storiche, o presenti dei quadri d’insieme su alcuni periodi epocali, sei veramente straordinario”.

Anche questo libro ne è una conferma meravigliosa.

Ringrazio, infine, l’amico scrittore per l’opportunità della prefazione e riprendo la sua affermazione espressa in fondo al romanzo: “la nostra sincera amicizia ci ha permesso di intercettare ansie, atmosfere e collegamenti di vicende simili e dolorose, legate a storie avite identitarie, per anni conservate nel silenzio delle nostre interiorità”.

Emilio Fatovic

Cividale del Friuli, 26 ottobre 2024