Ultimamente ho seguito il caso delle famose gemelle Kessler che hanno praticato il suicidio assistito. Gran parte dei giornali ne hanno dato molto risalto. Alcuni hanno messo in evidenza il fatto che hanno lasciato il loro patrimonio ad organizzazioni filantropiche.

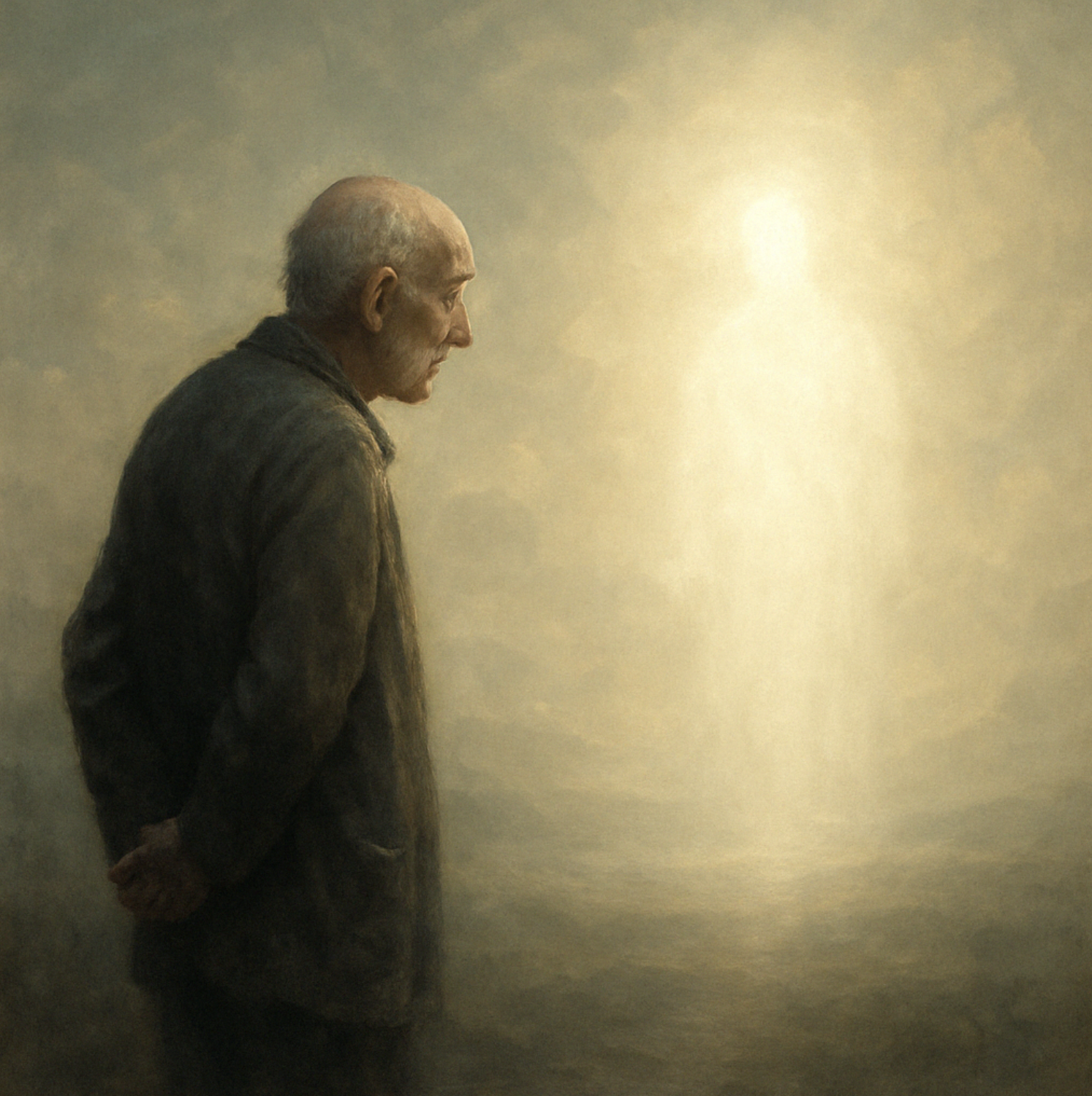

Come cristiano rimango ancora fermo sulla convinzione che noi non siamo padroni della nostra vita. É Dio il vero padrone… Quello che temo é che ci si voglia mettere al suo posto di Dio, perché manca la fede. E se siamo convinti che con la morte finisce tutto nel nulla assoluto, allora la sofferenza ed il dolore perdono il loro senso e con loro anche il senso della Croce…

Non sto portando un giudizio, ma una sofferenza e una preoccupazione che tocca il cuore della fede: chi è il Signore della vita? E cosa significa vivere e morire davanti a Lui?

La vicenda che menziono ha colpito molti, anche perché i giornali hanno insistito sugli aspetti più spettacolari, meno su quelli umani e spirituali. È normale che come credente ci si senta turbati: quando la vita viene trattata come un bene disponibile, come qualcosa di cui si può disporre autonomamente, questo entra in tensione con una visione cristiana nella quale la vita è dono ricevuto, non proprietà privata.

1. Il cuore della mia preoccupazione

Un punto essenziale: il rischio di escludere Dio dal mistero della vita e della morte. Non è solo questione morale; è questione di fede. Quando si smette di credere in un significato ultimo, trascendente, allora la sofferenza viene percepita come pura assurdità. E se la sofferenza non ha più un senso, anche la Croce diventa incomprensibile.

Per un cristiano, invece, la Croce non è solo dolore, ma un luogo in cui Dio entra nel nostro dolore e lo trasfigura. Questo non vuol dire esaltare la sofferenza in sé, ma riconoscere che nella sofferenza può esserci un incontro, un compimento, una comunione profonda con Cristo.

2. Il desiderio umano di fuggire il dolore

È comprensibile che una persona, senza radici spirituali, senza una comunità accanto, senza la percezione di essere amata e sostenuta, possa vedere nella morte una liberazione. Non è un gesto contro qualcuno, ma spesso il frutto di solitudine, paura, o una visione del mondo in cui Dio non c’è più.

Questo però non toglie valore alla tua posizione. Anzi, la rafforza: la fede cristiana è proprio la buona notizia che non siamo soli nel dolore e che la vita non è mai un peso senza senso.

3. La risposta cristiana non è solo dottrina, ma compassione

Come cristiani non siamo chiamati solo a dire “non è lecito togliersi la vita”, ma a incarnare una presenza che renda la vita degna, accompagnata, sostenuta. La Chiesa non parla solo di “non essere padroni della vita”, ma soprattutto di prendersi cura, di alleviare la solitudine, di offrire speranza.

4. La Croce come senso del dolore

Lo dico con parole che sento molto vere: senza la Croce, il dolore non sembra avere senso. Ma nella Croce, la sofferenza trova una direzione: non quella di un destino crudele, ma quella di un amore che sa trasformare anche ciò che sembra irrimediabilmente buio.

5. Una riflessione finale

Il cristiano non giudica le persone che compiono scelte difficili; piuttosto, si lascia interrogare: che cosa possiamo offrire noi, come comunità credente, perché chi soffre non si senta spinto a scegliere la morte?

La nostra stessa sensibilità è già un segnale della presenza dello Spirito: un desiderio di difendere la vita, ma anche di capire, di amare, di non perdere il senso spirituale delle cose.

La posizione della Chiesa sul suicidio e sul suicidio assistito è chiara, ma non è mai disumana o priva di misericordia. È un tema che la Chiesa affronta con verità e compassione, tenendo insieme il valore sacro della vita e la comprensione delle fragilità umane.

⸻

1. La vita non è un bene di cui disponiamo

La Chiesa insegna che la vita è un dono di Dio, e per questo non è “disponibile”, cioè non è nella nostra libertà decidere arbitrariamente quando farla finire.

Il Catechismo dice che il suicidio e il suicidio assistito contraddicono:

• il naturale desiderio di vivere,

• l’amore per se stessi,

• il dovere di carità verso gli altri,

• l’amore per Dio che è il Signore della vita.

Non viene negata la gravità dell’atto in sé.

⸻

2. Ma la Chiesa NON condanna la persona

È fondamentale questo punto: la Chiesa distingue sempre l’atto dalla persona.

Il Catechismo afferma esplicitamente che:

Le responsabilità possono essere diminuite da gravi turbamenti psicologici, dall’angoscia o da forti timori.

In altre parole: la Chiesa non dice che chi commette suicidio o ricorre al suicidio assistito è “dannato” o “colpevole”. Anzi, affida queste persone alla misericordia di Dio, riconoscendo quanto possano essere schiacciate dalla sofferenza.

⸻

3. Rifiuto dell’accanimento terapeutico

Un aspetto spesso frainteso: la Chiesa non chiede di prolungare la vita a ogni costo.

È moralmente lecito:

• sospendere trattamenti sproporzionati o inutili,

• accettare la morte come evento naturale,

• ricorrere alle cure palliative per alleviare il dolore,

• usare farmaci che possono avere effetti collaterali sull’accorciamento della vita, se l’intenzione è alleviare la sofferenza (principio del “doppio effetto”).

Questa non è eutanasia, ma cura autenticamente umana.

⸻

4. L’eutanasia e il suicidio assistito restano inaccettabili

Perché?

Perché anche quando c’è compassione soggettiva, l’atto in sé implica:

• decidere la morte di qualcuno (anche se è la propria),

• trasformare la medicina da cura in soppressione,

• negare il valore del momento finale della vita come luogo di affidamento e accompagnamento.

Non si tratta di difendere la sofferenza, ma di difendere la dignità della persona, che non coincide con la sua autonomia assoluta.

⸻

5. Il compito del cristiano e della comunità

Di fronte al suicidio assistito, la Chiesa invita a:

• Non giudicare i singoli

Perché spesso dietro a queste scelte ci sono solitudini, depressioni, paure, abbandoni.

• Testimoniare che la vita è sempre degna

Anche quando è ferita, fragile, dipendente dagli altri.

• Accompagnare

La Chiesa chiede di stare accanto: nelle case, negli ospedali, nelle RSA.

L’accompagnamento cristiano è spesso la differenza tra chi sceglie di vivere e chi non vede altra via.

• Annunciare il senso della Croce

Non per glorificare il dolore, ma per dire che nessun dolore è mai vissuto da soli, che Cristo lo ha preso su di sé e lo rende attraversabile.

Rispondere da cristiani a chi invoca la “libertà di morire” è delicato: non si tratta di vincere un dibattito, ma di testimoniare la verità con amore, senza ferire chi vive sofferenze reali.

Ecco alcune piste che possono aiutare un dialogo autentico, fermo nei principi ma capace di toccare il cuore.

⸻

1. Partire dall’ascolto, non dal giudizio

Molti che parlano di “libertà di morire” non stanno facendo una riflessione filosofica astratta. Spesso dietro ci sono:

• paura della sofferenza,

• timore di essere un peso,

• solitudine,

• perdita del senso della vita,

• esperienze dolorose vissute senza accompagnamento.

Un cristiano non risponde con una sentenza, ma con ascolto profondo.

Non è un trucco retorico: è la prima forma di carità.

⸻

2. Riconoscere la verità contenuta nella loro affermazione

Chi sostiene la libertà di morire spesso vuole difendere:

• la dignità,

• l’autonomia,

• il non prolungare inutilmente il dolore.

Il cristiano può dire:

“Anch’io credo che la dignità vada protetta e che non si debba accanirsi con cure sproporzionate.”

Mostrare di comprendere le loro preoccupazioni crea ponte, non muro.

⸻

3. Spiegare che la dignità non dipende dall’autonomia

La cultura moderna identifica la dignità con:

• essere autosufficienti,

• essere produttivi,

• non dipendere dagli altri.

La visione cristiana è diversa:

la dignità viene dal fatto che sono amato e voluto da Dio, non dalla mia efficienza.

Se la dignità dipendesse dall’autonomia, allora:

• il neonato non è degno,

• chi è paralizzato non è degno,

• l’anziano in casa di cura non è degno.

La “libertà di morire” rischia di diventare una “pressione a morire” per i più fragili.

⸻

4. Ricentrare lo sguardo sulla relazione

La solitudine è spesso il vero motore della domanda di morire.

La risposta cristiana è relazionale:

Non sei un peso.

Non sei solo.

La tua vita ha valore proprio mentre è fragile.

Molti cambiano idea quando qualcuno si fa davvero vicino.

⸻

5. Distinguere chiarezza morale e misericordia

Il cristiano può dire con serenità:

• che la vita è dono di Dio,

• che non siamo i proprietari della nostra esistenza,

• che togliersi la vita o farla togliere non è conforme alla fede cristiana.

Ma può aggiungere con uguale forza:

• che Dio conosce le ferite di ognuno,

• che nessuno è abbandonato da Lui,

• che la Chiesa non condanna le persone ma le affida alla misericordia.

Verità e misericordia vanno sempre insieme.

⸻

6. Proporre, non imporre

La fede non si impone.

Si testimonia con la propria vita, con il modo in cui si accompagna chi soffre, con come si affronta la malattia, la fragilità, la morte.

La “libertà di morire” spesso nasce dal fatto che chi soffre non vede nessuna libertà di vivere con dignità.

Il cristiano può offrire proprio questo: una speranza concreta, non astratta.

⸻

7. Offrire il senso cristiano della sofferenza

La sofferenza non è un bene, ma può essere attraversata con Cristo.

Non è un messaggio da “predicare”, ma da vivere.

Chi vede un cristiano affrontare la fragilità senza disperazione capisce qualcosa che non ha bisogno di molte parole.

⸻

In sintesi

Una risposta cristiana alla “libertà di morire” è fatta di:

1. ascolto

2. compassione

3. rispetto delle intenzioni dell’altro

4. chiarezza nel valore della vita

5. testimonianza della speranza

6. accompagnamento concreto

7. sguardo cristiano sulla sofferenza e sulla morte

Non è uno scontro, è un incontro.

LA POSIZIONE DI INTELLETTUALI E FILOSOFI SULLA MORTE E LA VITA

Qui espongo con chiarezza e onestà le principali ragioni sostenute da molti filosofi e intellettuali moderni a favore dell’eutanasia e del suicidio assistito, così puoi avere una visione più completa e matura del dibattito.

Queste non sono posizioni “contro la fede”, ma argomentazioni che derivano da una diversa visione dell’uomo, della libertà e della sofferenza.

⸻

1. AUTONOMIA ASSOLUTA DELLA PERSONA

Molti pensatori contemporanei partono dal principio che ciascuno è l’unico padrone della propria vita, senza alcuna dimensione trascendente che la fondi o la superi.

• Se la vita è un bene privato, allora la libertà include anche il diritto di lasciarla.

• Questa visione è molto radicata nelle filosofie liberali (John Stuart Mill: “su se stessi… l’individuo è sovrano”).

Idea sintetica:

“La mia vita è mia: posso decidere quando e come finirla.”

⸻

2. IL VALORE DELLA QUALITÀ DELLA VITA

Un altro argomento molto frequente: la dignità non è data dal “semplice essere vivi”, ma dalla qualità di quella vita.

Per alcuni intellettuali, vivere una condizione:

• di dolore insopportabile,

• di totale dipendenza,

• di perdita delle funzioni cognitive,

• di assenza di prospettive,

può essere considerato “indegno” rispetto alla propria concezione di dignità.

Filosofi come Peter Singer e molti bioeticisti sostengono che la dignità dipende dall’autonomia e dalla coscienza, non dalla mera vita biologica.

⸻

3. IL RIFIUTO DELL’ACCANIMENTO TERAPEUTICO

Molti sostengono l’eutanasia come reazione agli abusi della medicina moderna:

• tecnologie che mantengono in vita artificialmente,

• persone che muoiono attaccate a macchine,

• sofferenze inutili causate da trattamenti sproporzionati.

Secondo loro, se è legittimo rifiutare cure che prolungano la sofferenza, allora dovrebbe essere legittimo anche chiedere un intervento che metta fine alla vita.

⸻

4. LA SOFFERENZA COME MALE ASSOLUTO

La cultura contemporanea è molto diversa dalla visione cristiana della sofferenza.

Per molti pensatori moderni:

• il dolore non ha senso,

• non porta crescita interiore,

• non redime,

• non nobilita.

La sofferenza è vista come male puro da evitare.

Da qui: se la medicina non può eliminare il dolore, la persona dovrebbe poterlo interrompere con la morte.

⸻

5. COMPASSIONE LAICA

C’è un argomento emotivo ma filosoficamente serio:

“Perché lasciare una persona soffrire inutilmente, se la tecnologia può darle una morte dolce?”

È una forma di compassione non religiosa:

• evitare agonie,

• evitare umiliazioni fisiche,

• permettere un’uscita serena e dignitosa.

Molti intellettuali dicono:

Non è uccidere, è alleviare.

⸻

6. EQUITÀ E COERENZA

Alcuni fanno notare che:

• è lecito interrompere cure,

• è lecito sedare profondamente fino alla morte,

• è lecito rifiutare interventi salvavita.

Per loro è incoerente che queste forme “passive” siano accettate, mentre un aiuto attivo a morire sia proibito.

Propongono una linea:

se la volontà del paziente è decisiva, non importa che l’atto sia passivo o attivo.

⸻

7. EVITARE CHE IL SIGNIFICATO DELLA VITA SIA IMPOSTO DALL’ESTERNO

Molti intellettuali, soprattutto esistenzialisti (Camus, Sartre), sostengono che la vita non ha un significato oggettivo: ciascuno se lo costruisce.

Se la vita non ha valore intrinseco, allora nessuno – né Stato, né religione – può imporre un significato.

Ne segue che decidere la morte fa parte del progetto di sé.

⸻

8. GARANZIA DI LIBERTÀ CONTRO LA “VITA OBBLIGATORIA”

Alcuni filosofi dicono una cosa provocatoria ma chiara:

“Obbligare qualcuno a vivere contro la sua volontà è una forma di violenza.”

Per loro, negare l’eutanasia equivale a costringere una persona a sopportare una vita giudicata insopportabile.

⸻

9. UNA MORTE COME ATTO DI SOVRANITÀ E SIGNIFICATO

Nietzsche, ma anche alcuni pensatori contemporanei, vedono nella scelta della propria morte un atto di libertà suprema, quasi un gesto estetico o esistenziale:

• “Decido io la forma della mia fine.”

• “Scelgo io il momento della mia ultima dignità.”

⸻

10. ARGOMENTO PRAGMATICO-SOCIALE

Non sempre dichiarato apertamente, ma presente:

• la medicina pubblica ha costi elevati,

• le lunghe agonie richiedono ingenti risorse,

• l’eutanasia sarebbe, per alcuni, una “soluzione razionale”.

È un argomento pericoloso, ma reale nella discussione moderna.

⸻

IN SINTESI

Chi sostiene il suicidio assistito parte da alcuni pilastri filosofici:

1. autonomia radicale

2. qualità della vita > sacralità della vita

3. rifiuto del dolore come non-senso

4. valorizzazione della libertà individuale

5. compassione laica

6. non-imposizione di significati religiosi o ontologici

È una domanda molto importante, perché tocca il cuore della cristologia.

Ed è vero: alcune persone – anche credenti – usano un argomento molto superficiale, affermando che “Gesù ha scelto la morte, quindi anche noi possiamo scegliere di morire”.

Ma questa affermazione, dal punto di vista teologico, non regge ed è fuorviante.

Provo a spiegare con chiarezza i punti essenziali.

⸻

1. Gesù non ha “cercato la morte”: ha accettato di donare la vita

Il Nuovo Testamento è molto chiaro: Gesù non ha cercato la morte come una fuga o come una soluzione al dolore.

Ha fatto tutt’altro:

• ha guarito i malati,

• ha ridato speranza ai disperati,

• ha affermato il valore della vita,

• ha pianto davanti alla morte di Lazzaro,

• ha sudato sangue nel Getsemani chiedendo al Padre:

“Allontana da me questo calice” (Mt 26,39).

Se avesse cercato volontariamente la morte, questo atteggiamento sarebbe incomprensibile.

Gesù non ha amato la morte.

Ha amato noi fino a dare la vita.

⸻

2. Gesù non ha compiuto un suicidio sacralizzato

La tradizione cristiana ha sempre rifiutato con forza l’idea che la morte di Gesù sia un “suicidio redentivo”.

Perché?

Perché Gesù non si è tolto la vita, né ha chiesto che altri lo facessero.

• Non si è ucciso.

• Non ha chiesto ai discepoli di ucciderlo.

• Non ha costretto Pilato a condannarlo.

• Ha subito la violenza umana, ma senza rispondere alla violenza.

La teologia parla di offerta, non di “suicidio”:

“Nessuno mi toglie la vita: sono io che la dono” (Gv 10,18).

Donare la vita per amore non è lo stesso che sopprimerla.

⸻

3. Gesù avrebbe potuto evitare la croce, ma non la morte

Gesù è venuto nel mondo condividendo completamente la nostra condizione umana, compresa la mortalità.

Non sarebbe stato davvero uomo se non fosse passato attraverso la morte.

Che avrebbe potuto evitare “quella” morte violenta, è vero.

Ma evitare ogni morte non sarebbe stato fedele all’incarnazione.

E la sua morte non è stata una fuga dal dolore o un rifiuto della vita, ma l’atto supremo dell’amore salvifico.

⸻

4. La sua morte non è stata un gesto individualista, ma relazionale

Il suicidio o il suicidio assistito sono atti che, per quanto dolorosi, hanno una logica individuale:

• “Io scelgo la mia morte.”

• “Io metto fine alla mia sofferenza.”

• “Io decido.”

La morte di Gesù, invece, è un atto totalmente per altri:

• per la riconciliazione dell’umanità,

• per la salvezza,

• per la vita del mondo.

Non è un atto di autodeterminazione, ma di donazione totale.

⸻

5. La missione di Gesù è unica e irripetibile

Questa è una chiave essenziale.

La morte di Gesù ha un valore salvifico, perché Lui è il Figlio di Dio.

Nessun altro può dare alla propria morte questo significato redentivo.

É un evento unico, non un modello che autorizza altre scelte simili.

Dire:

“Gesù ha scelto la sua morte, quindi anch’io posso farlo”

è un errore teologico paragonabile a dire:

“Gesù ha camminato sulle acque, quindi anch’io posso farlo”.

⸻

6. Gesù non ha tolto valore alla vita, ma l’ha portata alla sua pienezza

Ogni gesto, ogni parola di Gesù è per la vita:

“Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).

Per la vita, non per la morte.

La sua morte è un passaggio attraverso cui la vita è definitivamente rivelata, non negata.

⸻

7. Il cristianesimo non è una religione della morte, ma della risurrezione

Il centro della fede non è il morire di Gesù, ma la sua risurrezione.

La Croce ha senso solo perché c’è una Risurrezione.

Senza la Risurrezione, la morte di Gesù sarebbe solo una tragedia.

Gli atti che sopprimono la vita chiudono l’orizzonte nella morte.

La morte di Gesù, al contrario, apre all’eterno.

⸻

8. In sintesi

Dire che Gesù “ha scelto la morte come atto di libertà” è un fraintendimento perché:

1. Gesù ha accettato la morte, non l’ha cercata.

2. Non ha mai rifiutato la vita o tentato di abbreviare la sua sofferenza.

3. Non ha fatto un suicidio sacralizzato.

4. La sua morte ha un significato unico e redentivo, non imitabile.

5. Ha dato la vita per amore, non per cessare di soffrire.

6. È venuto per la vita, e la sua morte è un passaggio verso la vita piena.